Version LX

GEOGRAFIE

Provinzen

![]() GEOGRAFIE

GEOGRAFIE

![]() VORGESCHICHTE

VORGESCHICHTE

![]() KÖNIGR. DAKIEN

KÖNIGR. DAKIEN

![]() EROBERUNG

EROBERUNG

![]() VERWALTUNG

VERWALTUNG

![]() MILITÄR

MILITÄR

![]() WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFT

![]() RELIGION

RELIGION

![]() NACHFOLGER

NACHFOLGER

Das Königreich der Daker

Im

1.Jh.n.Chr. waren die Daker in eine neue zivilisatorische Epoche

vorgedrungen. Die natürlichen Ressourcen wurden durch die technischen

und organisatorischen Errungenschaften der ausgehenden La-Tene-Zeit

(Keltenzeit) ergänzt und für mehrere Völker nutzbar gemacht. Geten

und Daker (beiden gehörten der Völkergruppe der Thraker an)

profitierten von ihren Kenntnissen im Ackerbau sowohl in der Ebene als

auch in mittleren und sogar hohen Lagen. Zahlreiche über das Land

verstreute Speicher, oftmals sogar eigens an zentralen Orten angelegt,

verdeutlichen die Bedeutung der Landwirtschaft und die Tatsache einer

Überschussproduktion, die für einen kulturellen Aufstieg unabdingbar

ist. So konnten sich Handwerk und Gewerbe über simple

Gebrauchsgegenstände hinaus zu schöpferischer Tätigkeit entwickeln.

Der Prozess umfasste alle Wirtschaftsbereiche von Eisen- und

Silberschmiedekunst bis zu Wohnungs- und Festungsbau. Die Nähe zum Römischen

Reich bedingte einen regen Austausch von Waren und Wissen und im

1.Jh.n.Chr. stand die getisch-dakische Kultur neben germanischem und

sarmatischem vor allem unter römischem Einfluss.

Um

die Mitte des 1.Jh.v.Chr. kam es zu einer ersten Einigung der zuvor

von unabhängigen Fürsten regierten Stämme im Donaugebiet. Unter dem

Dakerkönig Burebista wurde nicht nur das eigene Volk unter einer

Krone geeint, sondern auch die Nachbarvölker unterworfen oder (wie

etwa die Boier) vergedrängt. Nach der Ermordung des Königs um 40

v.Chr. zerfiel zwar das Reich rasch, dennoch waren die neuen Fürstentümer

nicht mehr ganz so zersplittert wie früher. Erst über 100 Jahre später

erreichte König Decebalus erneut die Vereinigung.

Für

Geten und Daker war die Donau nicht nur Grenze sondern auch ein

heiliger Fluss, der aber schnell völlig unter römischer Kontrolle

stand. Scythia minor (die Dobrudscha) - schon unter Augustus von Rom abhängig

- bildete einen für den Schutz des Imperiums am Unterlauf der Donau

wichtigen Vorposten. Schon bald hatte eine intensive Romanisierung

dieses Gebietes von verbündeten pontischen Stämmen aus eingesetzt.

Das Ganze wurde gegen den Willen der einheimischen Bevölkerung, allen

voran Geten, Bastarner und Sarmaten, militärisch durchgesetzt.

Schliesslich wurde das Land bis zur Donaumündung Teil der Provinz

Moesien.

Aber

nicht nur die Römer kämpften gegen die „Barbaren“, sondern auch

untereinander bekriegten sich die Stämme auf das heftigste. Die Folge

war ein beständiger Strom von Flüchtlingen. Tiberius Plautus

Silvanus Aelianus, Statthalter Moesiens unter Nero, konnte 100.000

Bewohner des rechen Donauufers wieder in ihre angestammten Wohngebiete

entlassen. Während der römischen Feldzüge freigekommene Gefangene

der einzelnen Stämme wurden so repatriiert. Dies und diplomatisches

Geschick hatten zur Folge, dass Rom Roxolanen, Bastarner und Daker für

sich einnehmen konnte. Damit verbunden war eine weite Befriedung des nördlichen

Donauufers ohne, dass das Gebiet besetzt hätte werden müssen. Eine

Unterwerfung der Daker war damit natürlich nicht erreicht und schon während

des Bürgerkrieges von 68/69 n.Chr. fürchtete man eine dakische

Invasion Moesiens.

Parallel

zur Sicherung der römischen Donaugrenze entwickelte sich die dakische

Macht im Zentrum der Karpaten und dehnte sich schliesslich südlich

des Gebirges nach Westen und Osten aus. Geschützt durch die

umliegenden Gebirge stellten die Daker die grösste und

organisierteste Bedrohung des römischen Gebietes dar, da sie es

verstanden benachbarte Stämme für sich kämpfen zu lassen. Nicht nur

die Geten, sondern auch Markomannen und Quaden, die im 1.Jh.n.Chr. im

heutigen Böhmen sesshaft wurden, konnten notfalls aufgeboten werden.

Diese

Tatsache war Rom nicht verborgen geblieben und eine tatsächliche

Vereinigung der zahllosen Stämme vom Ober- bis zum Unterlauf der

Donau hätte für das Imperium eine mehr als ernstzunehmende Bedrohung

bedeutet. Schon Domitian erkannte die drohende Gefahr und begann

dieser mit seinen Donaukriegen (85 bis 88) zu begegnen. Nur von mässigem

Erfolg gekrönt wurden die Aktionen später von Nerva während seiner

kurzen Regierungszeit fortgesetzt. Erst ein neuer Kaiser sollte das

Endziel erreichen. Trajan rüstete systematisch zum Krieg gegen Dakien

um es unter römische Kontrolle zu bringen.

Die

dakische Kultur stand während dieser Zeit unter dem Einfluss von

Decebalus, dem Dakerkönig von 86 bis 106 n.Chr. Er personifizierte

den Freiheitswillen und die Widerstandskraft nicht nur seines eigenen

Volkes. Daker und die gleichsprachigen Geten waren im 1.Jh.n.Chr. an

der Schwelle zu einer eigenständigen Zivilisation angelangt. 40

grosse befestigte Städte bildeten wirtschaftliche, politische,

gesellschaftliche, religiöse und militärische Zentren. In jener Zeit

erblühte die aristokratische Struktur der dakischen Gesellschaft. Die

Rolle des Adels nahm gegenüber dem des Volkes zu. Dies manifestierte

sich auch an der vermehrten Haltung von Sklaven.

Die

zahlreichen über das gesamte Dakerreich verstreuten Festungsanlagen

konnten sich mit jenen der „zivilisierten“ Welt Roms und

Griechenlands durchaus messen. Ein reger Austausch von Ingenieurkunst

hatte zu dieser Entwicklung beigetragen. Die Befestigungen bestanden

oft aus einem Erdwall mit Palisaden und Graben. Typischer Lokalkolorit

war der murus dacicus

(dakische Mauer). Er bestand aus zwei parallelen Mauern aus behauenen

Steinen, die untereinander mit Balken verbunden waren. Diese wurden

mit Schwalbenschwänzen in die Steinblöcke eingebracht. Diese

Konstruktion unterschied sich deutlich von der ansonst vorherrschenden

Baukunst der Kelten. Die Anlage dieser Festungen erfolgte planmässig

während des ganzen 1.Jh.n.Chr. Terrassen, Abwehrmauern aus Ziegeln

und Bollwerke vermitteln noch heute die hohe Blüte der dakischen

Architektur.

Sarmizegethusa

war nicht nur Verwaltungsmittelpunkt sondern vor allem religiöses

Zentrum. Dies zeigt sich in den zahlreichen Heiligtümern von runden

und rechteckigem Grundriss mit steinernen Fundamenten oder Säulenanlagen.

Zahl und Grösse der Bauwerke verdeutlichen die gewichte Rolle der

Religion in der dakischen Gesellschaft. Sogar römische Schriftsteller

erwähnten des öfteren die Taten dakischer Priester.

Aus

dem Gebiet von Orastie sind Wohnungen in Turmform ergraben worden,

deren Gestaltung hellenistischen Einfluss erkennen lässt. Der

klassische Charakter zieht sich zur Zeit des Decebalus durch die

gesamte dakische Kultur. Sogar lateinisches und griechisches Alphabet

wurden für Inschriften übernommen.

Gegen

Ende des 1.Jh.n.Chr. erreichte das Schmiedehandwerk seine Blüte, wie

sich aus zahlreichen Eisengerätefunden erschliessen lässt. Wie

wertvoll den Einheimischen dieses Werkzeug erschienen ist, kann aus

Depots ersehen werden, die während der römischen Eroberung angelegt

worden waren. Die Römer sollten speziell mit den dakischen Waffen

unangenehme Bekanntschaft schliessen. Vor allem die sica (ein

gekrümmter Dolch), Schwerter und falces (Krummsäbel), Pfeil-

und Lanzenspitzen machten den Eroberern zu schaffen. Die dakischen

Schilde waren mit Eisenplatten beschlagen und reich verziert (z.B. mit

Pflanzenmotiven und dem Bild eines Auerochsens).

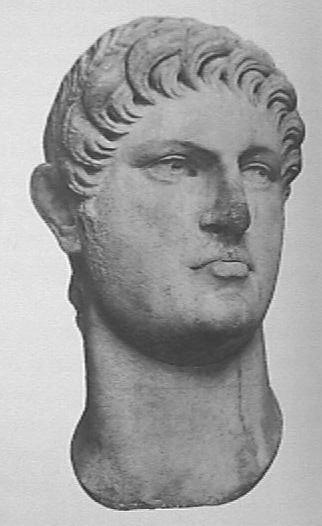

Während

der Herrschaft von Nero wirkten sich die inneren Streitigkeiten der

Daker auch auf römisches Gebiet aus.

Sie wollen Fragen stellen, Anregungen

liefern oder sich beschweren?

Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!

(PL)