Version LX

GEOGRAFIE

Provinzen

![]() GEOGRAFIE

GEOGRAFIE

![]() VORGESCHICHTE

VORGESCHICHTE

![]() EROBERUNG

EROBERUNG

![]() VERWALTUNG

VERWALTUNG

![]() MILITÄR

MILITÄR

![]() WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFT

![]() RELIGION

RELIGION

![]() SPÄTANTIKE

SPÄTANTIKE

![]() NACHFOLGER

NACHFOLGER

zurück zu den

germanischen Provinzen

Wirtschaft & Gesellschaft

Gepflasterte

Strassen waren in Untergermanien auf Städte wie Agrippina

(Köln/D)

beschränkt. Die Überlandstrassen entsprachen dem allgemeinen

Standard römischer Strassenbaukunst. Sie waren geschottert, in der

Mitte aufgewölbt und teilweise auf einem bis zu 1 m hohen Fahrdamm

angelegt. Am Rand waren dann noch Treppelwege angebracht, auf denen

etwa Herden getrieben wurden.

Neben

der römischen Meile wurde auch die gallische Leuga (2,22 km = 1,5

Meilen) als Streckenmass verwendet, die sich seit Septimius Severus

endgültig in dieser Provinz durchsetzte. Ausgangspunkt für die

Berechnungen der Meilensteine war meist Agrippina (Köln/D). Die meisten

erhalten gebliebenen Meilensteine fanden sich an der Strasse nach

Augusta Treverorum (Trier/D); fast alle zählten nach Leugen. Ab und zu

wurden auch 1000 Doppelschritte angegeben. So etwa auf einer Säule

des Marcus Aurelius und des

Lucius Verus aus dem Jahre 162, wo steht:

A COL AGRIPP M P XXXIX (39.000 Doppelschritte von Colonia

Agrippina).

Eine Rarität stellt ein achteckiger Leugenstein aus schwarzem Basalt

da, dessen Reste man 1817 ergraben hat. Er listet alle Routen auf, die

von Advatuca Tungrorum ausgingen; nennt dabei Zielpunkte und

Entfernungen.

Die

Strassen wurden von zahlreichen Begleitbauten gesäumt, von denen

jedoch nur sehr wenige ausgegraben werden konnten. Eine Statio samt

Horreum (Getreidespeicher; hier für die Ablieferung für

Naturalabgaben) ist bei Advatuca Tungrorum gefunden worden. Brücken

sind sowohl inschriftlich als auch archäologisch bekannt. Das grösste

derartige Bauwerk war die Rheinbrücke zwischen Agrippina

(Köln/D) und

Divitia (Köln-Deutz/D) mit über 400 m Länge und ca. 10 m Breite. Im

Gegensatz zu allen anderen Brücken in Untergermanien, die aus Holz

erbaut worden waren, bestand diese aus 19 Steinpfeilern mit hölzernem

Oberbau. Erbaut wurde sie unter Kaiser Konstantin 336. Die Bauzeit

zuvor betrug mehrere Jahrzehnte.

Die

Wasserwege der Provinz hatten überragende Bedeutung, da die

Frachtkosten zulande mehr als die Hälfte des Warenwertes ausmachen

konnten. Uferbefestigungen und Kaianlagen wurden zahlreich ergraben

und Treppelwege ausgemacht. Untergermanien hatte den Vorteil nicht nur

über ein dichtes Flussverkehrsnetz, sondern auch Anschluss ans Meer

zu besitzen. Die eindrucksvollste Kaianlage wurde bei Xanten

freigelegt, wo sich einstmals ein schiffbarer Rheinarm befand. Der

Hafen versorgte seit etwa dem Jahre 80 n.Chr. die Cugerni-Siedlungen.

Wasserleitungen

sind bislang nur für Traiana (Xanten/D) und Agrippina

(Köln/D)

nachgewiesen. Am bekanntesten ist die Eifelwasserleitung von den

Bergen der Voreifel nach Agrippina (Köln) durch ihre Länge von mehr

als 100 km. Sie konnte bis zu 20.000 m³ Quellwasser pro Tag

transportieren.

Eifelwasserleitung

mit Einstiegsschacht bei Mechernich-Breitenbenden

e libro (habe ich mir leider nicht vermerkt...)

Aus

wirtschaftlicher Sicht galt Untergermanien als entwicklungsfähiges

Land an der Grenze. Gegenüber dem freien Germanien (wo nur der Handel

als gewinnbringend galt) hatte es den Vorteil, dass sowohl Bodenschätze

(wie Trachyt u.a. Steine) als auch Landwirtschaft und Viehzucht

vorhanden waren. Plinius lobte etwa die Ubier für ihre Ackerbaukunst

sowie die zahlreichen germanischen Gänse (Daunenproduktion).

Zu

Beginn musste noch vieles importiert werden, da die Siedlungen und

Militärlager schneller wuchsen als die lokale Wirtschaft. Die Abhängigkeit

von Gallien und Italien dürfte dann aber der Ansporn gewesen sein,

den Bedarf aus eigener Produktion zu decken. Dies ging mit dem Ausbau

der Verkehrswege einher. Nicht einmal ein Jahrhundert wurde benötigt,

um die Importe massgeblich zurückzudrängen. In bescheidenem Umfang

konnte sogar exportiert werden. Qualitätsprodukte wurden zwar nach

wie vor importiert, doch konnten die lokalen Handwerker billiger

produzieren und Waren aus Italien und entfernten gallischen Städten

waren schon alleine der Frachtraten wegen teurer.

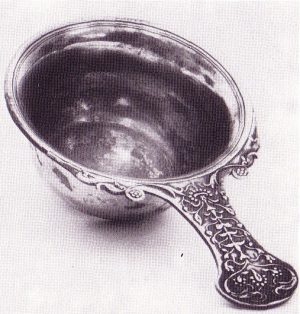

links: silberne

Kasserolle, Neuss, 1.Jh.n.Chr.

Mitte: Siegelring aus Bergkristall mit Bild des Mars, Neuss,

2./3.Jh.Chr.

rechts: Duftölfläschchen, Grabbeigaben, 1.Jh.n.Chr.

e libro [habe ich mir leider nicht vermerkt...]

Ein

wichtiger Bodenschatz war Blei, das im Auftrag des Statthalters durch

die legio XVI und legio

XIX gewonnen wurde. Zentren des Abbaus lagen

zwischen Kommern, Mechernich und Keldenich in der Nordeifel. Auch

beiderseits der Rur wurde fleissig geschürft. In der Nordeifel wurden

zudem Rot- und Brauneisenstein im Tagebauverfahren gewonnen. Kupfer

gab es in der Provinz keines, jedoch lagen Vorkommen rechts des Rheins

bei Rheinbreitbach, wo Spuren römischen Abbaus gefunden wurden.

Steinkohle gewann man zwischen Aaachen und Eschweiler. Die Kohle wurde

einerseits in den Häusern verheizt, andererseits zum Aufkohlen des

Eisens verwendet. Der Goldbergbau spielte nur eine geringe Rolle, etwa

in der Hohen Venn westlich von Monschau/Eifel. Wichtiger war wohl das

Rheingold, der schon damals als aurifer (goldtragend) galt.

Die

Bauwirtschaft entwickelte für Untergermanien völlig neue Berufe, wie

Architectus (Baumeister) und Lapidarius (Steinmetz). Da anfangs noch

keine Fachkräfte vor Ort zur Verfügung standen, zogen in den ersten

Jahrzehnten zahlreiche Gallier zu, die bereits das hohe Niveau römischer

Bau- und Mosaikkunst beherrschten.

Die

wichtigsten Baumaterialien (Grauwacke, Basalt, Trachyt und Tuff)

wurden allesamt im Süden der Provinz gebrochen. Eine Ausnahme bildete

der für Bauzwecke kaum verwendbare Kalksandstein am Liedberg bei Mönchengladbach.

Das grobe Sedimentgestein Grauwacke fand man in der Nähe der

Provinzhauptstadt gleich am Flussufer und wurde in grossen Mengen

verschifft. Leicht gewinnbarer Säulenbasalt wurde in der

Mittelrheinregion sowohl linkerseits als auch rechterseits des Rheins

abgebaut. Das Vulkangestein Trachyt brach man am Drachenfels und am Rüdenet

bei Königswinter. Das meistverwendete Baumaterial war Tuffgestein,

welches im Brohltal und in der Pellenz nördlich und südlich des

Laacher Sees in rauen Mengen gewonnen wurde. Importware bildete

Jurakalkstein (beliebt wegen seines hellen und warmen Farbtons) aus

der Gegend südlich von Metz und natürlich Marmor, der aus allen

Winkeln des Reiches bezogen wurde.

Auch

an anderen Baumaterialien wie Holz, Kies und Sand bestand kein Mangel.

In der Nordeifel gab und gibt es grosse Dolomitbänke, die eine

industrielle Kalkgewinnung rentabel machten. 1966-69 wurde eine ganze

Calcaria (Kalkfabrik) ergraben und einer der Öfen konnte erfolgreich

in Betrieb genommen werden. In der Antike werkten zahlreiche Calcarii

(Kalkbrenner), angehende Baumeister und Soldaten unter der Leitung

eines Magister calcariorum (Brennmeister).

Bekanntlich

mauerten die Römer gerne mit Ziegeln und wie überall anders auch

standen die grössten Tegularia (Ziegeleien) unter militärischer Führung.

Neben den Legionsstandorten lag ein wichtiges Produktionszentrum auf

dem Holdeurn südöstlich von Nijmegen/NL. Überwacht wurden die

Arbeiten meist von einem Magister Figulorum (Töpfermeister). Neben

den Ziegeleien für die Grossbauten hatten auch viele Villen auf dem

Lande ihr eigenen Hausziegeleien. Über die ganze Provinz verstreut

fand man auch ganze Töpfereibezirke. In Coriovallum (Heerlen/NL) fand

man ein ganzes Töpferdorf, das Gebrauchsgeschirr für die Umgebung

herstellte.

Das

Wirtschaftszentrum der Provinz war Agrippina (Köln). Die dort ansässige

keramische Industrie produzierte nicht nur für den lokalen Markt

sondern auch für den Export. Bereits vor der Stadterhebung im

1.Jh.n.Chr. gab es dort ein grosses und vielfältiges Angebot an

Geschirr und Lampen. Mehr als 20 Öfen waren damals in Betrieb. Die

anfangs noch dominierenden einheimischen Motive wurden mit der Zeit

durch rein römisches Formengut verdrängt. Neben Gebrauchsgütern

produzierte der Keramiksektor auch den Nachschub für einen

ausgedehnten Devotionalienhandel mit kleinen Götterstatuetten. Auch

die Herstellung von Theatermasken aus weissem Pfeifenton ist

gesichert. Die agrippensischen Tonwaren erfreuten sich in der ganzen

Provinz grosser Beliebtheit und im Export gelangten sie hauptsächlich

nach Britannien.

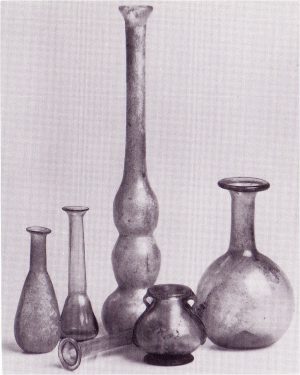

Der

berühmteste Wirtschaftszweig war aber die Glasherstellung. Reiner

Quarzsand wurde westlich von Agrippina (Köln/D) in grossen Mengen

gewonnen. Aufschwung nahm die Industrie mit der Erfindung des

geblasenen Glases, das einige Jahrzehnte v.Chr. wahrscheinlich in

Sidon (im Libanon) erstmals das Licht der Welt erblickte. Sand- und

Tonkerntechnik sowie Formenpressung bei der Glaswarenproduktion traten

ob dieser neuen Technik völlig in den Hintergrund. Zahlreiche

Vitriarii (Glasbläser) brachten besonders seit dem 2.Jh.n.Chr. eigene

künstlerische Kreationen hervor. Nicht nur allerlei Formen und Schnörkel

verzierten die Gläser, sondern auch der Glasschliff fand bereits

Anwendung. Besonders augenscheinlich sind die sog. Diatretgläser,

deren Netzmuster in aufwendigen Verfahren mittels kleiner Schleifrädchen

herausgeschliffen wurden. Dass derartig Filigranes die Zeiten überdauert

hat, grenzt schon an ein Wunder. Exportiert wurden sie in alle

Regionen der Nord- aber auch Ostsee (freies Germanien).

In

Handwerk und Gewerbe war in Untergermanien der Familien- oder

Kleinbetrieb vorherrschend. Bei erhöhter Nachfrage wurden die

bestehenden Betriebe nicht erweitert, sondern es entstanden neue; dafür

nahm die Spezialisierung und Arbeitsteilung zu. Die meisten Arbeiter

waren Freie und keine Sklaven. Letztere waren teuer und deshalb in der

vorherrschenden Produktion nicht wirtschaftlich verwendbar. Auf dem

Land, fernab der Städte herrschte indes Selbstversorgung so gut es

ging.

Collegia (Berufsvereine) gab es zahlreich; nicht nur für produzierende Berufe wie Tignarii (Zimmerleute) oder Tectores (Verputzer), Händler sondern auch für weniger augenscheinliche Professionen wie die der Focarii (Küchenjungen). Als Sitz einer Schiffergilde ist Fectio (Bunnik-Vechten/NL) bekannt. Zu den angeseheneren Berufen gehörten Ärzte, unter denen besonders viele griechische Namen anzutreffen sind, und Scolastici, die sowohl Rhetoriklehrer als auch Rechtsanwälte sein konnten.

Betrachtet man

die Weihealtäre, so dominieren eindeutig die Negotiatores (Händler

& Kaufleute). Ein Zeichen dafür, dass es genug zu handeln gab,

was Gewinn versprach. Ob es sich dabei um lokale oder Fernhändler

handelte lässt sich heute bis auf wenige Ausnahmen kaum mehr

erschliessen. Salben wurden etwa importiert, Wein dürfte lokal bzw.

im angrenzenden Gallien gehandelt worden sein. Aber was ist mit

Sarkophaghändlern? Auch Tonwaren wurden nicht nur lokal erzeugt und

exportiert, sondern auch eingeführt. Manche Händler machten beides.

Sie exportierten niedergermanische Tonwaren und importierten Terra

sigillata aus der Region um Vichy in Gallien.

Die

wichtigsten Märkte ausserhalb der Provinz waren Britannien und das

freie Germanien. So gab es eigene Negotiatores Britanniciani

(Britannienkaufleute). Der Salzhandel war offenbar in Agrippina (Köln)

monopolisiert. Transferhandel dürfte es mit Wein, Salz und

Fischsaucen gegeben haben. Besonders in spätrömischer Zeit er

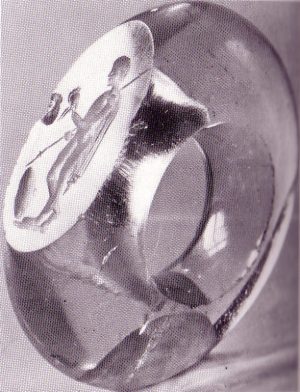

Kopfgefäss

aus grünem Glas, Köln, 1./2.Jh.n.Chr.

e libro (habe ich mir leider nicht vermerkt...)

Sie wollen Fragen stellen, Anregungen

liefern oder sich beschweren?

Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!

(PL)