Version LX

GEOGRAFIE

Provinzen

![]() GEOGRAFIE

GEOGRAFIE

![]() VORGESCHICHTE

VORGESCHICHTE

![]() EROBERUNG

EROBERUNG

![]() VERWALTUNG

VERWALTUNG

![]() MILITÄR

MILITÄR

![]() WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFT

![]() RELIGION

RELIGION

![]() SPÄTANTIKE

SPÄTANTIKE

![]() NACHFOLGER

NACHFOLGER

zurück zu den

germanischen Provinzen

Spätantike

Trotz

seiner Grenzlage blieb Untergermanien bis in die Mitte des 3.Jh.n.Chr.

eine friedliche Provinz. Germanische Vorstösse konnten von den

Statthaltern meist noch vor der eigentlichen Grenze abgefangen werden.

Aber auch Geldzahlungen hielten manche Plündererbande von einem

Vorstoss ins Reichsgebiet ab.

Erstmals

rückte die Gefahr von jenseits des Rheins in den Jahren 256/257 ins

Bewusstsein der Bevölkerung. Kaiser Valerian hatte Teile der römischen

Besatzung in den Osten für die Kämpfe mit Shapur von Persien

abziehen müssen. Die Franken nutzten die geschwächte Verteidigung

und drangen auf das Reichsgebiet vor. Viele Menschen verloren Hab und

Gut und nicht wenige auch ihr Leben, wie man an einigen Massengräbern

jener Zeit erkennen kann. Auch Tempelschätze wurden nun immer mehr

vergraben. Bezeichnend einer Kölner Grabinschrift aus dem 4.Jh.n.Chr: Occissus in

barbarico a franco (erschlagen in der Fremde von einem Franken).

In der Folgezeit konnte die Grenze zwar gehalten werden, doch häuften

sich die Einfälle dramatisch. Trügerische Ruhe und brutale Überfälle

dürften sich ständig abgewechselt haben.

Seit

dem Ende des 2.Jh.n.Chr. ist eine Landflucht festzustellen, die sich

in den kriegerischen Zeiten der folgenden Jahrzehnte mehr und mehr

verstärkt hat. Mit ein Grund dafür war die ständig steigende

Steuerlast. Als Folge ging die Agrarproduktion mehr und mehr zurück;

die Frankeneinfälle haben dann das Ihre dazu beigetragen. Wie

problematisch die Situation war, erkennt man an Zwangsansiedlungen,

mit denen man dem Problem Herr werden wollte. Trotzdem wurden immer

mehr Landgüter und Gehöfte entweder geplündert, niedergebrannt oder

einfach aufgegeben.

Parallel

dazu war auch die Sicherheit des Gütertransportes - sowohl auf dem

Rhein als auch überland - nicht mehr gewährleistet. Der Handel

zwischen den Städten ging drastisch zurück. Importierte Luxusgüter

etwa kamen kaum noch auf die Märkte der Städte und die Leute

verarmten auch in den grossen Siedlungen. In weiterer Folge schrumpfte

auch die Stadtbevölkerung und zog sich innerhalb gut verteidigbarer

Kernfestungen zurück.

Die

diokletianische Reichsreform brachte 294 für Untergermanien eine

Bezeichnungsänderung von Germania

inferior zu Germania secunda.

Die Grenzen der Provinz scheinen nicht verändert worden zu sein. Die

Provinz war Teil der Diözese Galliae.

Der

Grabungsbefund zeigt dass die beiden letzten Jahrhunderte römischer

Herrschaft in den germanischen Provinzen vom Überlebenskampf der Bevölkerung

gekennzeichnet waren. Trotzdem gab es eine hauchdünne Oberschicht aus

Grossgrundbesitzern und hohen Beamten, die sich auf ihre Landgüter

zurückzogen und weiterhin einem traditionell römischen Lebensstil frönen

konnten. Immerhin drückten sich nicht alle Reichen vor ihrer

Verantwortung (und der Steuerlast), wie der Fall des Masclinius

Maternus aufgrund einer Grabinschrift von 352 zeigt. Er war aktiver

Ratsherr, Aedil, Duumvir, kaiserlicher Curator und Priester in Köln.

Mithin war er vielleicht eine Ausnahme, denn private Stiftungen im öffentlichen

Interesse - die ein Charakteristikum römischer Lebensart waren -

wurden immer seltener und hörten sich schliesslich ganz auf.

Die

Kaiser Konstantin, Iulian und Valentinan zogen im 4.Jh.n.Chr. mehr

oder minder erfolgreich gegen die Franken zu Felde. Um die

Reichsverteidigung zu verbessern, wurden vermehrt Militärbauten

errichtet. Die abseits der Hauptverkehrsrouten liegenden Ortschaften

wurden vielfach aufgegeben und die verbliebenen Städte stark

befestigt. Beispiele für verstärkten Festungsbau sind Icorigium (Jünkerath),

Tolbiacum (Züpich/D), Iuliacum (Jülich/D), Aquae Granni

(Aachen/D),

Traiectum ad Mosam (Maastricht/NL) und Ceuclum (Cuijk/NL).

Am

niedergermanischen Limes mussten die Lager zwischen Carvium (Bijlandse

Waard/NL) und Lugdunum (Katwik-Brittenburg/NL) um 260/270 aufgegeben

werden. Die anderen Lager - wie etwa Bonna (Bonn/D) und Gelduva

(Krefeld-Gellep/D)

wurden teilweise in Steinbauweise verstärkt und mit bis zu 10 m

breiten Gräben umgeben. Seit Konstantin erscheinen auch komplett neue

Anlagen, wie Divitia (Köln-Deutz/D), die mit ihrer Bauweise der

hervorspringenden Türme die Architektur des Spätantike

verdeutlichen. In entlegenen Gegenden legte man auch Fluchtburgen an,

wenn auch für Niedergermanien noch keine eindeutig erwiesen ist.

Entlang des Rheins entstanden (wie auch an der Donau) zahlreiche

Kleinkastelle, sogenannte Burgi, die von kleinen Truppenkontingenten

bemannt waren. Lag ein Burgus am Wasser, so nannte man die Soldaten

Ripenses.

Die

grosse Ausnahme unter den veränderten Rahmenbedingungen war die

Hauptstadt Agrippina (Köln/D). Sie hatte ihre Grösse bewahren können

und noch in der 2. Hälfte des 4.Jh.n.Chr. wurde der grosse Palast des

Statthalters neu erbaut. Vergleichbare Siedlungen wie Tungrorum (Tongeren/B)

und Traiana (Xanten/D; Reduzierung des Stadtgebietes von 83 auf 16 ha!)

schrumpften und bauten ihre neuen Verteidigungsanlagen mitten in die

alten Siedlungen.

Um

459 eroberten die Franken Köln und nahmen das Land auch offiziell in

Besitz; zu schwach war die Römische Macht gewesen, das Grenzland zu

halten. Die Franken waren keine Stadtmenschen an sich und bereicherten

das städtische Leben nicht in dem Masse, wie es die Römer getan

hatten. Für Kontinuität sorgte nun das Christentum, das sich vor

allem in den verbliebenen Siedlungen entwickeln konnte. Das einfache

Volk blieb in der Provinz erhalten. Lediglich die hochgestellten Persönlichkeiten

mussten die Flucht ergreifen, wie etwa aus einem Text des Klerikers

Salvianus aus dem Jahre 440 hervorgeht.

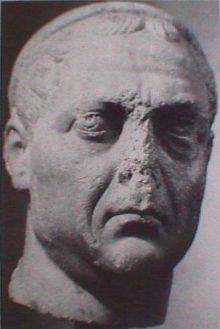

Unter

Kaiser Valerian kam es zum ersten grossen Vorstoss der Franken auf

römisches Gebiet.

Sie wollen Fragen stellen, Anregungen

liefern oder sich beschweren?

Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!

(PL)